_jpg%202015-10-30-19_15_5.jpg)

劇評 大橋洋一

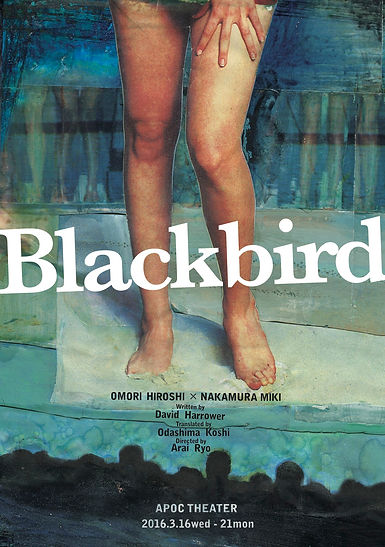

千歳船橋にデイヴィッド・ハロワ―『ブラックバード』(演出 荒井遼/翻訳 小田島恒志訳、出演 大森博史・中村美貴 ほか1名)を観に行く。予想通りに素晴らしい芝居だったといいたいところだが、素晴らしいのは確かだが、予備知識ゼロで見たので、最初チラシで演出の荒井遼氏が作者は「ハロルド・ピンターを意識して書いたそうです」と報告しており、ピンターと聞いて、期待は高まったが、同時に、結局、真相はわからないままの不条理劇かとも予感されて、やや緊張したが、悪い予感は、見事に裏切られた。つまりピンター劇のように最終的に何が起こったのかは不明ではなくて(とはいえピンターの『背信』以降は、そんなにわかりにくいということでもないだろうが)、明らかになる過去は衝撃的であると同時に、明確だった。しかも……。

男女二人の歳の差カップルの話である。となるとピンターというよりも、どちらかというとデイヴィッド・ヘアの『スカイライト』を思い出した。しかも、このカップル、男は罪を犯し、女のほうはその被害者のようだった。そして事件から20年後、ふたりの間に、わだかまりは残り、互いに、相手を憎んでいるようにみえる。となると翻訳の小田島恒志氏が昨年翻訳して上演されたデイヴィッド・マメットの『オレアナ』のような大学教員と学生のセクハラ事件の、その何年後というイメージもあった。いずれにしてもピンターではない。

ヘアの『スカイライト』の場合、歳の差カップルの話だが、これは勤めていた会社の社長の愛人となり、つぎにその息子とも恋人になるという女性の話で、3人の登場人物のうち、二人は父親と息子で、親子。そこに若い女性がからむという、ある程度衝撃的な人間関係だった。しかしこの『ブラックバード』では、人間関係はもっと衝撃的で、この歳の差カップル、女のほうは20年前12歳の小学生であり、彼女は、40歳の中年独身男に拉致されレイプされた。男は性犯罪者である。しかもただの性犯罪者ではなく、西洋では最も忌み嫌われる児童性愛者(小児性愛者、小児愛者ともいう)である。そのふたりが、事件から20年後に出会う。女のほうは登場してすぐに激昂している。男のほうも、女の干渉を激しく嫌悪する。最初から男女の全面衝突となる。

1. 決疑論的 Casuistic

今述べたことは、謎めいた芝居についての私からの解説でもなんでもない。これはじっくり二人の話を聞いていれば誰にでもわかることだ。舞台では、どこかのビルの地下室のようなところ(階はよくわからない)。そこで男女の会話というより怒鳴りあい、ののしりあいを通して、20年前の事件(とその後)の全容が明らかになる。ここでは舞台は、裁判所、観客は陪審員として、事件の当事者から真相を聞き、その真実を通して有罪か無罪かを判定することになる。演劇のひとつの要素は、裁きの場ということにある(なお裁判員という言葉は使いたくない。これはいまでも愚かな制度と思っているし、しかも外国の陪審員制度と違って、有罪無罪を決めるだけでなく、量刑までも決めるという愚劣な制度であるからである)。

実際、この芝居でも、裁判の話は出てくる。しかし、その裁判は、片方が未成年であり子ども扱いされ、被告の男は弁護士からいいくるめられ決まったことしか言えず、主張はかみあわないまま終わっている。男のほうは当然の罰をうけて服役したようだが、女のほうは、怒りと、また伝わらなかった思いを抱えて、この20年間を過ごしてきたようだ。しかも事件の性質上、被害者も、加害者と同様に批判され蔑視の対象となってきた。儀礼的部分が優先されて真実が解き明かされなかった裁判から20年後、いま再会した男女は、言えなかったこと、言わないように命じられて言えなかったこと、それらをすべてさらけ出して、事件の真相に向き合うことになる。これは、二度目の裁判。それも決定的真実に迫る裁判であり、観客は、この事件の情報をすべて開示されて、結論を迫られることになる。

裁判は演劇的であるとはよく言われるのだが、演劇は裁判的でもある。『スカイライト』の男女は犯罪者ではないから、過去が回顧されても裁判的にはならない(とはいえ見ているとそうなるのだが)。『オレアナ』の男女は、そのやりとりをみることが、つまり最初から再現ドラマの様相を呈しているため、観客を陪審員にするのだが、それでも真実は語られなかった、それがいまや過去の犯罪の深層=真相が明らかになる時がきたといえようか。これは『オレアナ』の続編である。

2.幽霊

事件後、あうこともなかった二人が、なぜ20年後会うことができたのか、そのあたりの経緯が曖昧で、最初、これはどちらかが幽霊ではないかという印象を受けた。もちろん二人は幽霊ではない。しかし20年間、女のほうは、男への憎悪・憤怒・思慕・落胆・希望を、おそらく毎日のように脳内に抱き続けてきたのであり、男のほうも悔恨・良心の呵責・怒りそして恐怖をいただきつけていた。これは彼が女がふいにあらわれる幻影に取りつかれていたことからもわかる。性犯罪者であった過去を隠匿して生活する男にとって女との再会は身の破滅を意味するといってもよい。

二人が出会ったとき、それはすっかり忘れていた相手にばったりであって驚いたというよりも、毎日、脳内で会話し事件を反芻していて、届かぬ思いをぶつけていた脳内の幽霊に、いよいよ、本当にめぐり会ったということを意味する。20年間、相手は脳内の幽霊だった。そのため相手に思っていることをぶつけても、相手に届かないというもどかしさがあり、それが怒りであり絶望であった。女が男の姿を雑誌の写真でみつけ、男の居場所をつきとめたとき、それはまた20年間の毎日の思い、処理できず、捨てることもできず、トラウマのとして未消化のまま残っていた思いを、いよいよぶつけることができる幸運にめぐまれたといってもいい(幸運なのは、相手が死者である場合には、そのような機会は絶対に訪れないのだから)。

男のほうも一方で女が現れ、過去の悪行が暴かれることの恐怖に毎日おびえつつ、女に言えなかった思いを伝えたいという、会いたくないが会いたいというアンビヴァレントな思いを抱き続けていたのだが、その恐怖も、その欲求不満も、終わるときがきた。女が突然、あらわれたからである。

だから二人は登場してから、一気に感情を爆発させる。狭い部屋である、狭い劇場のステージである。そんなに大声で怒鳴らなくても、声はよく聞こえると最初思うのだが、二人rは声を大きく、まあ怒鳴りあうことしかできないような必然的な理由が、過去の事件とその余波のなかで鬱積した感情を吐き出さずにはいらないないとう理由が、明確に存在することが、だんだんわかってくる。長い間幽霊と付き合っていた果てに、本物に出会えたとき、人は冷静でいられるだろうか。

かくして二人の感情が、爆発する。そして徐々に過去の出来事が、その後があきらかになる。そこがこの劇の面白いところであり、最後まで、緊張感がゆるむことなく展開する。二人芝居の面白さがそこにある。演ずるほうは大変だろうが、演ずる側にも、見る側にも、二人芝居は、ストレートに緊張と興奮を等分に分け与えてくれるように思う。

そしてこれだけで十分だと思うのだが、それでも何か足りないといわんばかりに、最後のごみ屋敷化がある。すでにごみ屋敷と化している部屋に、いろいろなごみが散らかっている。一部はごみ袋に入れられているが、床の隅に散乱しているごみもある。それが劇の終盤、男のほうが感情を抑えられなくなって、ごみ袋から、ごみをゆかにぶちまける。さらにはダストビンに入っているゴミまで床にまく。そして次々とロッカーをあけて服を床に投げ捨てる。女のほうも、男のヒステリックな行動に刺激されたかのように、ごみを床に散乱させる。衣類が宙を舞い、ごみが宙を舞って、床全体(とはステージ全体ということだが)、ごみで埋まる。この最後近くの場面は、圧巻で、狂乱と祝祭的雰囲気が横溢する。もちろん、これはややあざとい趣向で、ごみを床にぶちまけるのは、二人の歳の差カップルが、この20年、忘れることのできなかった、とはつまり捨てるに捨てられず、ごみ箱やごみ袋に入れて放置していた<ごみ=思い>をぶちまける、鬱憤を晴らすことのメタファーにもなっている。あざといけれども面白い。片づけて次の公演に備えるのは大変だろうと思いつつも。

3.カオス

だが、二人は、20年ぶりに再会して、たまりにたまっていた、捨て去ることができないでいた思いのたけを全部ぶつけることができたのだろうか。まあ、できたと考えることは可能だ。しかし、すでに脳内幽霊として相手の存在が20年間消えなかったのではないかと述べたが、この点をつきつめれば、二人は、それぞれ、相手に会った時に、何を言うのかは、毎日、繰り返し考えていた、つまりリハーサルしていたともいえるだろう。死んだ人に、もし、もう一度会えれば、こんなことを話したいという思いは誰にでもあるだろう。ただ相手が死んでいるから、もしは、絶対にない。そのことはわかっているから、漠然とした思いにとどまるだろう。しかし相手が死んでいなければ、再会の可能性は高いとすれば、毎日、もし出会ったら、何を言ってやろうか、悶々としながら考えていたのではないか。

たとえば女のほうに、心のわだかまり、解けない謎と怒りはあった。なぜ、なぜ自分を誘ったのか。また事件後のつらい思い。被害者なのに、両親が、まるで加害者であるかのようにさげすまれたことなどなど。いいたいことは山ほどあったが、なかでも、なぜ駆け落ちしてセックスした夜、自分を見捨てて去ったのか、その理由はぜひとも聞きたいと思っている。

男のほうは、もし女が現れたら、事件のこと、その後のこと、どうやって弁解するか、どうやって相手をなぐさめ、自己を弁明し、自己を正当化するか。事件後、服役してからの試練の日々とつぐないはもう済ませたことをどうやってわからせるのか。毎日のように考えていたはずである。

そして、二人の男女にとって、それが毎日20年つづいた。その間、それぞれの人生において状況や感情も変化するだろうし、相手にぶつける言葉も、激しくなったり、美化されたり、盛ったりされるなど変化し洗練されたものになるのではないか。リハーサルを20年間毎日繰り返していれば、シナリオも変化するだろうし、内容も変化する。次第に真実から離れ嘘も多く混じるようになるのではないか。

それは再会してからの二人の言葉が、つまり事件当日のことを語る言葉、あるいは事件後のことを語る言葉が、いっぽうで痛ましくもあり、説得力もありながら、またいっぽうで妙な曖昧さがあることからもわかる。

たとえば事件当時、小学生だった女は、その後、男性遍歴が派手になり、自分でも数えていない男と寝たと告白する。これは彼女にとって、人生を変えたレイプ事件以後、ある意味、自分をレイプした変態男を愛したし、ほんとうは同意のうえのセックスであり、誘拐ではなく、ほんとうに駆け落ちしたのであって、それが阻まれたとき、まさに人生は12歳で終わっていて、それ以後の人生は、幽霊の人生である。彼女はつぎつぎといろいろな男と寝るが、これはまさにドン・ファンがなぜつぎつぎと女と寝ては、女を捨てていくかことの理由と同じである。ドン・ファンにとって理想の女性は母親である。その母親とセックスすることはできないから、母親の代役を求めて女性遍歴を繰り広げるが、どの女性も母親の代わりになることはできない。そのため、どの女にも満足できないまま、女性遍歴を重ねるしかない。

同様に、この芝居の女性にとって理想の男性は12歳のときにセックスした40歳の中年男であり、それまでの男性遍歴において、すべての男性は、この小児性愛の変態の代役にすぎない。結局、彼女の人生時計は12歳で止まってしまっているということになる。12歳以後の事件は、すべて現実味を欠いた妄想か偽りの出来事としか思えなくなる。そしてこれは痛ましいと同時に純愛の条件ともなる。同じことは、男の場合にもいえる。20年前、12歳の女の子を見捨てたわけではなく、行き違いになって会えなくなったのだった、その後、離れ離れになるしかなかったことを、ようやく彼女に告げることができた。二人はある意味、愛し合っていたのであり、周囲の無理解によって引きはされた。そのことがわかって、二人は急速に接近するようにも思われる。ちらかったごみの中で、二人は抱き合うまでになる。

だが、二人の告白はほんとうなのだろうか。女はこれまでに寝た男は何人だったか覚えていないといいながら、83人と(素数で!)覚えてもいる。車を最近は運転しないと言っているが、では、誰の運転でここまで来たのかわからない。男は、この建物にある会社の社長か重役か管理職か、あるいはただの用務員か管理人か、よくわからない。彼は自身を管理職であるかのように言っているが、このごみ屋敷に近い部屋で一人暮らしではないのかとも思われる。そしてきわめつけが、この男を迎えにくる、なんと12歳くらいの少女。この男、事件後も、服役後も、結局、小児性愛者ではないのか。いままで語ってきたことは、多少真実もまじっているかもしれないが、基本的には嘘ではないのか。あるいは女も、自分を悲劇のヒロインに仕立て上げようとしているのではないか。つまり真実の告白、これまでたまりにたまってきた思いも、すべて、たとえ積極的に騙そうとしてはいなくても、ごまかし、虚偽ではなかったのか。

こうなってくると、あのごみの散らかし儀式も、鬱憤晴らしのメタファーであると同時に、また、ただの嘘の付き合い、がらくた言説のぶつけあいのメタファーとも思えてくる。一皮むけばすべてがカオス。事件の概要に、あいまいなところはないように思われる。しかし、その事件をめぐる、自己弁護と自己正当化、あるいは自己劇化は、はなはだしく、リハーサルのはてに、真実のかけらもないような芝居をしているようにみえる。この二人の男女(歳の差カップル)の芝居は、リハーサルを20年間入念にかさねてきた男女の芝居を題材にしているともいえる。

もはや真実はみえなくなり、カオスが到来する。これほど明瞭で、すこしの影もない出来事の記述が、同時に、嘘と自己正当化と自己劇化に裏打ちされたクズ同然の言説と表裏一体化しているとは。

この種の演劇は、何度もみても飽きないものをもっている。演技者、演出家、翻訳者、っそしてこの企画スタッフ(あとかたづけご苦労様です)、すべてに感謝したい。

なお出演の二人、大森博史と中村美貴については、何も言うことはない。別の役者が演じれば、この劇の二人の関係もちがったものになるかもしれないが、二人の演技をみるかぎり、これはベストではないかという気がした。ベストを出している演者に対して、私は何も言うことはない。迫力のある70分80分の演劇作品だった。

またタイトルのBlackbirdについては、翻訳された小田島恒志氏がパンフレットというよりもチラシ(それにしても、小劇場の上演は、どうしていつもチラシが紙一枚だけなのだろか。大劇場での上演のような高価なプログラムあるいはパンフレットを作れというつもりはないが、両面とはいえ、紙一枚のチラシではなく、数ページからなる小冊子(味もそっけもない文字だけのものでも、観客にとってはありがたいはずだが)ができないものだろうか。執筆者は原稿料なしで書いてもらうことになるが、それは可能なのだから)のなかで意を尽くしたかたちで書かれている。上演をご覧になった/ご覧になる方は、それを参考にしていただければと思う。

追記:

なおこう書いたからと言って、私は関係者ではない。自腹で見ているので、そのぶん、宣伝ではなくて、公平な視点でもコメントであることは申し添えておきたい。自腹と言っても3500円で、そんなに威張れる価格ではないが。(3月20日記す)